Il Canto 12 Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri è dedicato alla figura di San Domenico, fondatore dell’Ordine domenicano. Il canto presenta una struttura simmetrica al canto precedente (canto 11 Paradiso): una parte iniziale con la descrizione della seconda schiera di spiriti sapienti (vv. 1-31), e una seconda parte occupata dal discorso di San Bonaventura, francescano. Questo, a sua volta, si può dividere in tre sequenze: panegirico di San Domenico (vv. 32-105); condanna dei francescani corrotti (vv. 106-126); presentazione degli spiriti sapienti della seconda corona (vv. 127-145).

Argomenti del Canto 12 Paradiso:

- descrizione della seconda schiera di spiriti sapienti (vv. 1-31)

- panegirico di san Domenico (vv. 32-105)

- condanna dei francescani corrotti (vv. 106-126)

- presentazione degli spiriti sapienti della seconda corona (vv. 127-145)

Paradiso Canto 12: descrizione della seconda schiera di spiriti sapienti (vv. 1-31)

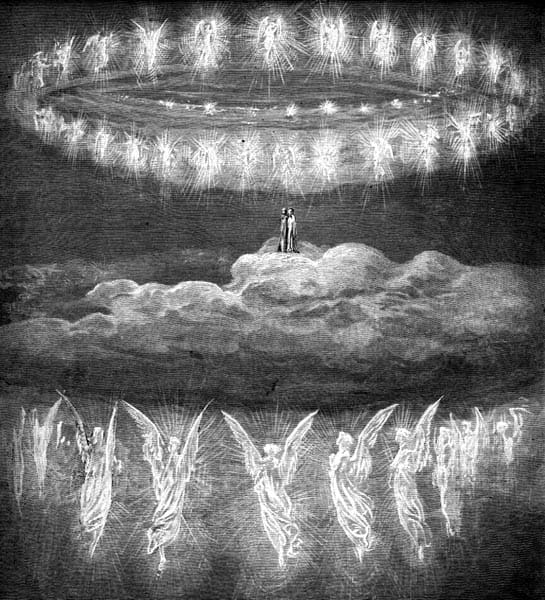

Dante e Beatrice sono ancora nel quarto cielo, il cielo del Sole, dove si trovano gli spiriti sapienti. San Tommaso ha appena concluso il panegirico di san Francesco e l’invettiva contro i domenicani corrotti (Paradiso Canto 11), quando la corona dei beati inizia a ruotare, come fa la macina del mulino, e a cantare. Non ha ancora concluso l’intero giro, che una seconda corona di 12 spiriti sapienti si aggiunge alla prima e le si pone intorno esternamente, cantando e ruotando anch’essa.

Dante sente una voce levarsi dal coro e una delle anime inizia a parlare.

Canto 12 Paradiso: panegirico di san Domenico (vv. 32-105)

Come san Tommaso ha lodato san Francesco, così adesso lo spirito intende parlare dell’altro santo, san Domenico, fondatore dell’omonimo Ordine (Ordine dei francescani), il secondo dei santi voluti dalla Provvidenza divina per sostenere e rafforzare la Chiesa.

L’anima inizia a raccontare la vita di san Domenico. Nato a Calaruega, in Spagna, egli manifestò la propria santità ancora prima di nascere. La madre, infatti, mentre era incinta ebbe visioni profetiche (l’agiografia domenicana narra che la madre, incinta di Domenico, avrebbe sognato un cane bianco e nero, come il saio dei domenicani, che portava in bocca una torcia, con cui incendiava la terra; la torcia è il simbolo dell’ardore di fede e carità, con cui Domenico infiammerà il mondo). Nel giorno del suo battesimo, egli sposò idealmente la Fede (nozze parallele a quelle tra San Francesco e la Povertà, canto 11), di cui sarebbe divenuto uno strenuo difensore, pronto a combattere i nemici della Chiesa sia esterni (gli eretici) che interni (i cristiani corrotti).

Il beato continua a raccontare che San Domenico sarebbe stato chiamato così perché il suo nome rispecchiasse la sua totale dedizione a Dio e alla fede; Domenico viene infatti dal latino “Dominicus”, che significa “di proprietà del Signore”. Egli sembrò avere coscienza della propria missione già quando, ancora bambino, veniva trovato dalla nutrice fuori dalla culla, per terra (l’episodio rifletterebbe l’istintivo amore del santo per la povertà e l’umiltà, di cui la terra è simbolo, e la sua volontà di riflettere e vegliare sulla cristianità).

Divenuto un importante teologo – prosegue a dire il beato – San Domenico si pose direttamente a servizio della Chiesa, e non per cercare onori e fama, come molti altri chierici. Domandò per questo al papa di essere inviato a predicare presso gli eretici Albigesi, destinando i beni materiali ai poveri. Il suo esempio fu poi imitato dai suoi seguaci.

Paradiso Canto 12: condanna dei francescani corrotti (vv. 106-126)

Terminato il panegirico di san Domenico, l’anima di san Bonaventura lo accomuna nella lode a san Francesco: sia san Domenico sia san Francesco furono ardenti difensori della Chiesa. Ma – continua l’anima – i francescani non hanno seguito l’esempio del loro ispiratore: l’ordine è degenerato perché i frati si sono divisi in due fazioni sull’interpretazione della Regola; alcuni, allontanandosi da essa (i frati conventuali), accettano la proprietà di beni terreni, altri (i frati spirituali) sostengono l’applicazione rigida della regola francescana.

Certo, spiega Bonaventura, a cercare con cura si troverebbero ancora dei francescani fedeli agli insegnamenti di San Francesco, ma fra questi non certo Ubertino da Casale (capo degli spirituali) né Matteo d’Acquasparta (capo dei conventuali), i quali vogliono rispettivamente inasprire e ammorbidire la Regola del santo, in modo tale che sbagliano entrambi.

Paradiso Canto 12: presentazione degli spiriti sapienti della seconda corona (vv. 127-145)

L’anima, a questo punto, si presenta: è san Bonaventura da Bagnoregio, frate francescano. Egli sottolinea come, pur avendo rivestito cariche ecclesiastiche di un certo rilievo, fu sempre umile negli uffici più alti, sereno e mai rigido nell’esercizio della penitenza e nell’osservanza della Regola.

A conclusione del proprio discorso, San Bonaventura presenta a Dante gli spiriti che compongono la corona dei beati che si è aggiunta a quella comparsa nel canto 10 (là presentata da San Tommaso); sono tutte figure di sapienti di grande fama nella cultura dei tempi di Dante: Illuminato da Rieti e Agostino da Assisi, che furono i primi tra i seguaci di San Francesco; Ugo da san Vittore, Pietro Mangiadore, Pietro da Lisbona, che scrisse i dodici libri delle Summulae logicales (fu eletto papa nel 1276 col nome di Giovanni XXI ed è l’unico papa vissuto nel tempo di Dante ammesso dal poeta in Paradiso); il profeta Nathan, il patriarca di Costantinopoli San Giovanni Crisostomo, Anselmo d’Aosta, il grammatico Elio Donato. Vi sono anche l’arcivescovo Rabano Mauro e Gioacchino da Fiore.

Commento

Il Canto 12 e il precedente Canto 11 sono costruiti in modo simmetrico. Infatti, nel Canto 11, alla biografia di san Francesco, compiuta dal domenicano san Tommaso, segue il rimprovero all’ordine di Domenico, accusato di accumulare ricchezze. Nel Canto 12, invece, la vita di san Domenico, raccontata dal francescano san Bonaventura, è seguita dall’aspra critica all’ordine di Francesco, attraversato dalla spaccatura tra conventuali e spirituali.

Sono presenti anche altri parallelismi: Francesco è presentato come sposo della Povertà, così come Domenico è sposo della Fede. Entrambi gli ordini hanno tradito il mandato del proprio fondatore.