Edipo re di Sofocle (497-406 a.C.) fu rappresentata per la prima volta tra il 425-410 a.C., ad Atene. Assieme ad Antigone e a Edipo a Colono, fa parte delle tragedie tebane, ossia relative alla saga dei Labdacidi (ovvero le vicende di Edipo, dei suoi genitori e dei suoi figli).

Le tragedie tebane furono composte e rappresentate da Sofocle separatamente, a distanza di decenni; la loro successione cronologica non riflette il corso degli avvenimenti del mito. Infatti la più antica è l’Antigone, che rappresenta l’episodio conclusivo della storia; venne poi l’Edipo re; infine, l’Edipo a Colono.

Per capire l’opera è allora necessario conoscerne l’antefatto.

Edipo re di Sofocle: antefatto

Edipo è figlio di Laio, re di Tebe, e della sua sposa Giocasta. L’oracolo di Delfi rivela a Laio che il figlio avuto da Giocasta, divenuto grande, lo ucciderà. Laio allora lo consegna a un servo perché lo abbandoni sulla vetta del monte Citerone. Edipo è trovato da un pastore, che lo consegna a Polibo, re di Corinto, e a sua moglie Peribea, che non possono avere figli.

Edipo cresce convinto che i sovrani di Corinto siano i suoi veri genitori, ma divenuto adolescente, viene a sapere da un ospite della casa che lui non è l’erede al trono. In cerca di risposte si rivolge all’oracolo di Delfi. Questi gli predice che ucciderà suo padre e sposerà la madre.

Convinto di rappresentare un pericolo per Polibo e Peribea, per non far avverare la profezia, Edipo abbandona Corinto e si dirige verso Tebe. Lungo la strada incontra un carro guidato da un uomo in età matura che gli ingiunge di lasciargli il passo. Ne nasce un violento litigio, al termine del quale Edipo uccide il vecchio, senza sapere che in realtà si tratta del padre Laio. Si è realizzata la prima parte della profezia.

Nei pressi di Tebe, Edipo incontra la Sfinge, un mostro col volto di donna, il corpo di leone e le ali d’aquila. Essa affligge la città uccidendo tutti quelli che non sanno rispondere ai suoi enigmi.

La Sfinge gli chiede: «Qual è l’animale che ha voce, che il mattino va con quattro piedi, a mezzogiorno con due e la sera con tre?». Edipo pensa attentamente e risponde: «Quell’animale è l’uomo, che nell’infanzia si trascina carponi, nell’età adulta sta in piedi e nella vecchiaia procede appoggiandosi a un bastone». Il sortilegio è spezzato. La Sfinge, rabbiosa, si getta dalla rupe e muore.

I Tebani accolgono Edipo come un eroe e un liberatore. Poiché il loro re è stato ucciso (si tratta di Laio), il reggente Creonte gli offre il trono della città e quindi la mano di Giocasta, vedova del re ucciso (e madre di Edipo). Si è realizzata la seconda parte della profezia.

Da questo punto ha inizio l’azione scenica dell’Edipo re di Sofocle. La tragedia presenta per gradi la scoperta da parte di Edipo di questi antefatti.

Edipo re di Sofocle – trama

Edipo regna a Tebe da quindici anni; ha fatto prosperare il paese e ha generato due maschi (Eteocle e Polinice) e due femmine (Antigone e Ismene). Improvvisamene a Tebe scoppia una terribile pestilenza, che fa strage degli abitanti. Edipo ricorre all’oracolo di Delfi. Questi risponde che, perché il contagio termini, si deve cacciare dalla città l’uccisore di Laio, il precedente sovrano, rimasto impunito.

Edipo interroga l’indovino Tiresia per identificare il colpevole. Tiresia, dopo un’iniziale reticenza, svela a Edipo che il colpevole è proprio lui, che tanti anni prima aveva ucciso sulla strada il re Laio, suo padre, e poi ne aveva sposato la vedova Giocasta, sua madre.

Inizialmente Edipo rifiuta le parole dell’indovino Tiresia, immaginando un complotto ai propri danni tra Creonte e Tiresia per privarlo del potere. Interviene la moglie di Edipo, Giocasta, vedova di Laio, che invita il marito a non prestare fede agli oracoli e gli rivela che, nonostante l’antico vaticinio secondo cui Laio sarebbe perito per mano del figlio, il re è stato ucciso lontano da casa, all’incrocio di tre vie, e suo figlio esposto subito dopo la nascita.

A questo punto, Edipo comincia a temere perché ricorda di aver ucciso un uomo a un trivio e, anche se è ancora convinto di essere figlio del re di Corinto, ritrova nella profezia raccontata da Giocasta echi di quella che gli era stata fatta a Corinto.

Edipo racconta allora a Giocasta della predizione ricevuta in gioventù e delle circostanze in cui ha ucciso un uomo mentre si recava a Tebe. Nel frattempo arriva un messaggero di Corinto, che informa Edipo della morte di Polibo e di essere quindi il nuovo re di Corinto. Apprende però di esserne solo il figlio adottivo: quello stesso messaggero lo aveva ricevuto sul monte Citerone, da un servo della casa di Laio, ed egli stesso lo aveva poi affidato al re Polibo.

Il successivo interrogatorio dell’unico servo sopravvissuto alla strage in cui aveva perso la vita Laio, ammette di avere a suo tempo portato Edipo in fasce sul Citerone: Edipo è ormai certo dell’orrenda realtà. Egli ha ucciso suo padre e giaciuto con sua madre così come il destino aveva decretato dovesse compiersi.

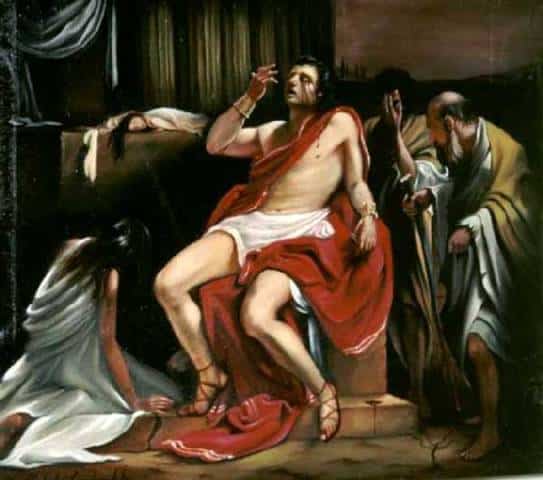

Giocasta, la moglie-madre, che aveva intuito tutto un attimo prima del marito-figlio, era già rientrata nella reggia e, inorridita, si era impiccata. Edipo, distrutto da queste rivelazioni, si precipita nella reggia, da cui poco dopo esce un nunzio che riferisce eventi tremendi: la regina si è impiccata mentre Edipo si è accecato con la fibbia del vestito di lei, per non vedere più il Sole, testimone del suo delitto.

Rientra nella scena Edipo, con le orbite vuote e insanguinate; abbraccia le sue figlie Antigone e Ismene compiangendole, perché esse, figlie di nozze incestuose, saranno sicuramente emarginate dalla vita sociale. Infine, chiede al cognato Creonte di essere esiliato da Tebe.

Commento

Per Aristotele questo dramma rappresenta il punto più alto mai raggiunto dalla tragedia greca, tanto che nella Poetica la prese come modello per analizzare il funzionamento del meccanismo tragico.

Edipo, figura centrale del dramma, è quasi sempre presente sulla scena. Egli rappresenta l’uomo che, sebbene del tutto innocente, la divinità ha voluto gravare dei mali e delle colpe più terribili che si possono immaginare. La sua è una storia da incubo, dove l’uomo gioca un’impossibile scommessa contro il destino.

Edipo deve essere gravato da quei mali che tenta disperatamente di evitare, perché gli altri sappiano e temano la divinità; perché non facciano facili previsioni su di sé e meditino sull’antico precetto in base al quale, prima di proclamare qualcuno felice, occorre attendere la fine della sua vita. E la fede che l’uomo ha negli dèi non deve venire meno anche quando distribuiscono simili dosi d’infelicità.

C’è dunque un profondo senso religioso in tutta questa vicenda, la cui morale è che l’uomo (Edipo) può sì imparare a decifrare gli enigmi e a dominare il dubbio (la Sfinge) con la ragione, ma non potrà mai imparare a sfuggire alla sorte prefissata, o il destino non esisterebbe.

Le ultime parole del dramma lo additano come esempio della fragilità della sorte umana: «Guardate lo splendido Edipo che risolse l’enigma famoso e fu un uomo potente, in quali abissi di sciagura è precicpitato».

Non è dunque l’uomo la misura di tutte le cose, come esordiva Protagora, ma il dio è misura di tutto, compreso l’uomo.